Auf dem Uferweg zum Baselbieter Hardwald

Der Wald bietet Erholungsraum, spendet Schatten, reinigt die Luft und ist der Lebensraum vieler Arten. Diese Funktionen zu erfüllen, wird mit der zunehmenden Trockenheit und den steigenden Temperaturen immer schwieriger – der Wald ist gestresst. Auch der Hardwald zwischen Muttenz und Birsfelden leidet seit 2018 unter erheblichen Trockenschäden. Die grüne Insel – umringt von Industrie, Rhein und Autostrasse – ist das Ziel dieser stadtnahen Wanderung. Im Hardwald kann beobachtet werden, was unternommen wird, damit auch künftige Generationen den Wald geniessen können. Auf einer Versuchsfläche hat der Forstbetrieb sogenannte zukunftsfähige Baumarten gepflanzt. Anhand dieser Testpflanzung untersucht die Eidgenössische Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft WSL während 30 bis 50 Jahren, wie die Bäume mit dem sich ändernden Klima zurechtkommen. Wer selbst begutachten möchte, wie die jungen Pflänzchen gedeihen, und den Waldbesuch mit einer Uferwanderung kombinieren will, macht sich in Kaiseraugst in Richtung Basel auf den Weg. Gleich zu Beginn, wenige Minuten vom Bahnhof entfernt, ist das Gemäuer des Kastells Kaiseraugst mitten im Quartier zu bestaunen. Es zählt zu den wichtigsten heute noch sichtbaren Baudenkmälern der römischen Koloniestadt Augusta Raurica. Von der Schifflände Kaiseraugst führt der Uferweg auf einem schmalen, grünen Gürtel in Richtung Basel. Vorbei an Bootsstegen, blühenden Promenaden und via Wasserkraftwerk Augst entlang von Fischer- und Ferienhäuschen und durch bewaldete Abschnitte. Bei Schweizerhalle weicht die Natur den Kränen und Industriearealen, bis nach einem kurzen Abschnitt an der Hauptstrasse die Abzweigung in den Hardwald folgt, wo die Jungpflanzen langsam, aber stetig zu einer neuen Generation Wald heranwachsen.

Er ist eine Art Insel, ein grüner Fleck auf der Landkarte zwischen Muttenz und Birsfelden, eingerahmt von Industrie, Autobahn, Wohnquartier, Rangierbahnhof und Rhein – der Hardwald. Darin wird gejoggt, Gassi gegangen, grilliert und gewandert. Hier treffen sich die Waldspielgruppe und die spazierenden Gäste des nahen Boutiquehotels. Der Wald reinigt und kühlt die Luft, spendet Schatten und versorgt die Bevölkerung mithilfe der angelegten Versickerungsgräben mit Trinkwasser.

Der Hardwald hatte schon früh wichtige Funktionen für die Menschen, wie ein Blick in das Buch «Heimatkunde Muttenz» zeigt: Die Kelten nutzten ihn als Bestattungsort, und für die Römer hatte die Strasse durch den Hardwald nach Augusta Raurica eine zentrale Bedeutung. Diente er ab dem 16. Jahrhundert als Weidewald zur Viehhaltung, wurde im Laufe der Zeit die Forstwirtschaft immer wichtiger, um den Holzvorrat zu steigern. Nebst den Funktionen veränderte sich auch seine Fläche, die sich in den letzten 200 Jahren auf rund 200 Hektare halbiert hat.

Zu Besuch beim Waldmanager

Das beliebte Naherholungsgebiet ist der Arbeitsplatz von Revierförster Christian Kleiber. Im Auftrag der Besitzerin, der Bürgergemeinde der Stadt Basel, kümmert sich der 51-Jährige gemeinsam mit seinem Team um den Forstbetrieb. Dazu gehört die Pflege und Nutzung des Waldes wie die Holzfällerei, Aufforstungen und Neuanpflanzungen. Zusätzlich übernehmen die Mitarbeitenden Unterhaltsarbeiten an Wegen, Strassen und Erholungseinrichtungen wie Bänke, Vitaparcours und Grillstellen.

Der Werkhof liegt am Rande des Waldes, wo der Revierförster vor der gemeinsamen Begehung an diesem verregneten Nachmittag zu einem Kaffee einlädt. Neben den Tassen legt er ein Bild vom Wald aus der Vogelperspektive hin: «Raten Sie, in welcher Jahreszeit dieses Bild aufgenommen wurde.» Aufgrund der bräunlichen Farbe könnte man auf Herbst tippen, doch es ist vom Sommer.

«Dem Wald ist es zu heiss und er hat zu wenig Wasser.» Seit 2003 sei jedes zweite Jahr zu trocken gewesen. Das mache den Bäumen zu schaffen: «Viele sind so geschwächt, dass auch ein nasser Winter nicht viel nützt.» Weil der Wald auf Kiesgestein liegt, kann der Boden das Wasser schlecht speichern, es sickert durch. Die Folge: Die Bäume werden schwach und fangen an zu brechen. Aus Sicherheitsgründen müssen sie dann gefällt werden.

Fehlen Bäume, dann wirkt sich das auch auf die umliegenden Bäume negativ aus: «Ohne Nachbarbäume sind sie plötzlich der prallen Sonne ausgesetzt, bekommen einen Sonnenbrand und sind dem Wind schutzlos ausgeliefert – ein Todesurteil.» Eine weitere Folge der Klimaerwärmung sind neue Schädlinge, die sich im Wald ansiedeln und den Bäumen zu schaffen machen.

Lückenhafte Waldfläche

Kleiber ist seit zwölf Jahren Revierförster. Er habe in dieser Zeit schon einige Krisen erlebt. Doch jene, die der Hitzesommer 2018 auslöste, steckt ihm noch immer in den Knochen: «Es ist schwierig mitanzuschauen, wie das kaputt geht, was man pflegt und aufbaut.» Dann steht er auf und schlägt vor, nach draussen zu gehen, um die Hitzeschäden anzuschauen.

Es geht nur kurz bis zu einer Lichtung. Doch es ist keine normale Lichtung, sondern eine Folge des Hitzesommers vor sieben Jahren. «Wie ein Emmentaler», kommentiert Kleiber die Löcher, wo einst gesunde Bäume standen. Rund 8000 Bäume waren betroffen, vor allem ältere Buchen, die im Hardwald verbreitet sind. Insgesamt wurde jeder fünfte Baum gravierend geschädigt oder starb. Weil die dürren, abgestorbenen Bäume umstürzen oder Kronenteile abbrechen konnten, war der Wald ein Jahr lang gesperrt – zuerst teilweise und später komplett.

In dieser Zeit fällte das Team viele Bäume, um den Wald für Besuchende wieder möglichst sicher zugänglich zu machen. Doch ein Restrisiko ist geblieben: «Der Wald ist ein Naturraum. Das Betreten ist grundsätzlich immer mit Risiken verbunden und geschieht auf eigene Verantwortung», sagt Kleiber.

Zu den Sicherheitsaspekten kam der finanzielle Schaden – der Ernteausfall. Denn abgestorbenes Holz ist innen schwarz und unbrauchbar. Kleiber holt etwas aus, um das Ausmass aufzuzeigen: «Der Kanton legt fest, wie viele Bäume die Forstwirtschaft jährlich nutzen darf. Es darf nicht mehr geerntet werden, als nachwächst. Das zerstörte Holz entspricht einer Erntemenge von zehn Jahren, die einfach futsch ging.»

Bäume für die Zukunft

Dennoch zeigt sich Kleiber vorsichtig zuversichtlich: «Die Trockenheit kann auch eine Chance für die Diversität des Waldes sein.» Denn auf den lückenhaften Flächen wächst bereits neue Hoffnung. In den letzten sechs Jahren hat das Forstteam auf 17 Hektaren mehrere Tausend Bäumchen gepflanzt: Arten wie Eiche, Baumhasel, Schneeballblättriger Ahorn, Hopfenbuche, Edelkastanie oder Elsbeere, die mit den wärmeren und trockeneren Bedingungen weniger zu kämpfen haben. Das Ziel ist, den Wald fit für die Zukunft zu machen. Damit er seine Funktionen auch für künftige Generationen erfüllen kann.

«Der Wald braucht uns nicht, aber wir ihn», sagt Kleiber. «Die Natur kommt mit den Veränderungen auch allein klar. Aber wir Menschen wünschen vom Wald Schutz vor Naturgefahren, sauberes Trinkwasser, CO2-Abbau, Erholungsmöglichkeiten sowie die Ressource Holz.» Deshalb forsten Kleiber und seine Mitarbeitenden auf. Die neuen Bäume haben sie wie auf einem Schachfeld auf je zehn mal zehn Meter gesetzt. «Pro Quadrat kommt eine andere Baumart, sodass nur kleinere Flächen ausfallen, falls etwas schiefgeht.» Auch haben sie die Pflanzen eng aneinander angelegt, damit sie im gegenseitigen Buhlen um genug Licht schneller in die Höhe wachsen. «Ob die Bemühungen fruchten, wird sich in den nächsten 30 Jahren zeigen.»

Auf dem Rückweg zum Werkhof zeigt Kleiber auf eine Alteiche. «Diese lassen wir bewusst stehen, für den gefährdeten Mittelspecht. Denn der Wald ist nicht nur ein Erholungsgebiet für uns Menschen – er ist vor allem ein wichtiger Lebensraum für Tiere und Pflanzen.»

Tipp

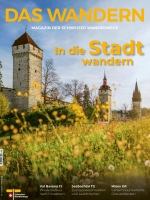

Zu Beginn der Wanderung ist das Gemäuer des Kastells Kaiseraugst mitten im Quartier zu bestaunen. Es zählt zu den wichtigsten, heute noch sichtbaren Baudenkmälern der römischen Koloniestadt Augusta Raurica und wurde erbaut, um die Nordgrenze des Römischen Reiches gegen germanische Angriffe zu sichern. Heute sind von der Anlage noch Teile der Mauern, der Türme und der Fundamente erhalten, die besichtigt werden können.